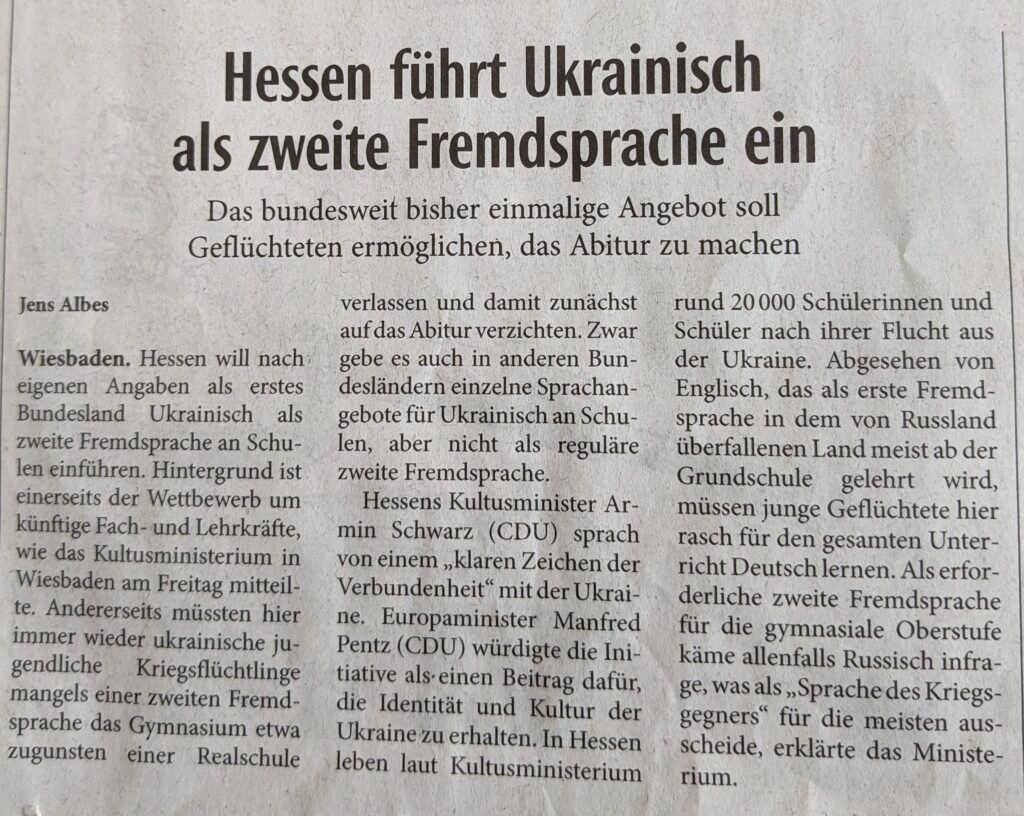

Ein Leserbrief von Sabine Sewing zum Artikel in der Neuen Westfälischen Zeitung vom 25./26.05.24

Die Entscheidung des hessischen Kultusministeriums, Ukrainisch als zweite Fremdsprache an Gymnasien einzuführen, um auch ukrainischen Jugendlichen ein deutsches Abitur zu ermöglichen, ist sicher gut gedacht, aber m.E. nicht gut überlegt.

Als Lehrerin zweier Fremdsprachen unterrichte ich an einem Gymnasium auch Deutsch als Zweitsprache für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und anderen Ländern, die ohne Deutschkenntnisse zu uns kommen. Aus dieser Erfahrung kann ich sagen, dass es für ältere Jugendliche tatsächlich kaum möglich ist, auf direktem Wege die Zulassung für unsere gymnasiale Oberstufe zu erreichen. Allerdings liegt das keineswegs daran, dass ihnen neben Deutsch und Englisch[1] eine weitere Fremdsprache abverlangt wird. Diese Bedingung kann in NRW – und auch in Hessen – durch eine Sprachfeststellungsprüfung erfüllt werden. Die Jugendlichen können eine Prüfung in ihrer Muttersprache ablegen, die ihnen als Ersatz für die zweite Fremdsprache anerkannt wird. Dieses erprobte Verfahren ermöglicht jungen Menschen aus allen Herkunftsländern den Zugang zu höherer Bildung, nicht allein der Teilgruppe der Ukrainer.

Die weitaus höhere Hürde ist der Erwerb der deutschen Sprache auf einem Niveau, das den Anforderungen eines Gymnasiums entspricht. Hier bedürfte es eines wesentlich intensiveren Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache als dies durch die Stellenzuweisungen an unseren Schulen möglich ist.

Ukrainisch als reguläres Unterrichtsfach anzubieten, birgt meiner Meinung nach mehr Probleme als Chancen:

- Wird Ukrainisch als Fremdsprache unterrichtet, kann es nur ein „Pseudounterricht“ werden, da ja die Schülerinnen in ihrer Muttersprache nach den Kriterien eines Fremdsprachenunterrichts (für Anfänger) beurteilt würden. Ukrainische Jugendliche, die schon mehrere Jahre dort zur Schule gegangen sind, würden hier die ukrainische Schrift erlernen. In einem Alter, in dem sie mühelos ukrainische Literatur lesen können, müssten sie kleine Alltagsdialoge einüben. Ein solcher Unterricht könnte nur das Ziel verfolgen, ihnen ohne Lernaufwand eine gute Note zu ermöglichen. Das geht einfacher mit einer Feststellungsprüfung.

- Dieser Unterricht würde einen Zulauf ukrainischer Schüler an solchen Schulen bewirken, die Ukrainisch anbieten. Dort würde sich eine große nationale Gruppe bilden, die unter sich bleibt, anstatt sich in die Schulgemeinde zu integrieren. Eine ähnliche Situation gab es Ende der 90er Jahre mit dem Fach Russisch, das stark von Spätaussiedlern angewählt wurde, woraufhin viele Schulen dieses Fach abgeschafft haben.

- Ukrainisch-Unterricht wäre in zweierlei Hinsicht eine exklusive Veranstaltung: Er privilegiert die ukrainischen Flüchtlinge gegenüber allen anderen, deren Muttersprachen (z. B. Arabisch, Rumänisch, Türkisch,…) nicht als Unterrichtsfach angeboten werden. Außerdem wäre es für „normale“ Gymnasialschüler nicht möglich, Ukrainisch als 2. Fremdsprache zu wählen, da sie dann – als echte Lerner – in einer großen Gruppe von Muttersprachlern säßen, ohne Chance, dem Unterricht folgen zu können. Auch das ist eine Erfahrung des Russischunterrichts in früheren Jahren.

- Wer sollte dieses Fach unterrichten? Vermutlich wird es kaum LehrerInnen geben, die Ukrainisch als Unterrichtsfach studiert und eine Lehrbefähigung für das deutsche Schulsystem haben. Falls hier an ukrainische Lehrerinnen gedacht wird, besteht das Problem, dass deren Qualifikation hier nicht anerkannt wird und sie so nur auf gesondert eingerichteten, zeitlich befristeten Stellen beschäftigt werden können. Damit kann ein kontinuierlicher Unterricht eines regulären Schulfaches nicht gesichert werden.

Das Bestreben des hessischen Kultusministeriums, jungen Menschen aus anderen Ländern, die sich bei uns eine Zukunft aufbauen müssen und möchten, besseren Zugang ins deutsche Schulsystem zu ermöglichen, begrüße ich ausdrücklich! Es macht mich oft traurig zu sehen, dass sich die Jugendlichen, sobald sie merken, dass sich Deutsch nicht in wenigen Wochen erlernen lässt und dass sie daher lange Zeit als Außenseiter in unseren Klassen sitzen, frustriert und traumatisiert zurückziehen.

Dagegen hilft allerdings nur ein sehr viel stärker ausgebauter Deutschunterricht! Diesen leisten derzeit häufig ukrainische Lehrerinnen mit entsprechenden Deutschkenntnissen, die ein großer Gewinn für unsere Schulen sind, weil sie neben dem Sprachunterricht auch als Alltagshelfer und Kulturmittler tätig sind. Es ist äußert bedauerlich, dass sie aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben nur für kurze Zeit beschäftigt werden können. So kann kein professioneller, kontinuierlicher DaZ-Unterricht gewährleistet werden.

Zuletzt möchte ich noch einen Gedanken zu Russisch als „Sprache des Kriegsgegners“ (so wird im Artikel das hessische Kultusministerium zitiert) formulieren:

Natürlich befindet sich der Russischunterricht derzeit in einer extrem schwierigen Situation. Das eigentliche Ziel, unsere Schüler zu einer Kommunikation mit russischen Jugendlichen zu befähigen und so einen kulturellen Austausch zu ermöglichen, ist derzeit nicht umsetzbar. Umso mehr sollte der Russischunterricht jetzt als Angebot für verschiedene Schülergruppen verstanden werden: Hier können sich fremdspracheninteressierte deutsche Jugendliche ohne Migrationshintergrund mit Kindern aus russlanddeutschen Familien oder kürzlich eingewanderten aus Ländern, in denen Russisch als Verkehrssprache verbreitet ist, treffen und neben der Sprache auch das friedliche Miteinander all dieser (Sub-)Kulturen erfahren. Die ukrainischen Jugendlichen, von denen nicht wenige Russisch als Muttersprache und Ukrainisch als zweite Sprache sprechen, können sich hier gut einfügen. Russisch als „Sprache des Kriegsgegners“ abzuqualifizieren, hieße, Putin das Feld zu überlassen.

In diesem Sinne hoffe ich, dass NRW dem Beispiel Hessens nicht folgt. Sollte auch im hiesigen Schulministerium der Entschluss gefasst werden, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um ukrainischen (und bitte auch anderen!) zugereisten Jugendlichen bessere Bildungszugänge zu ermöglichen, dann wären diese zuerst in verstärkten Unterricht für Deutsch als Zweitsprache zu investieren.

Sabine Sewing

[1] Nach meiner Erfahrung können die ukrainischen Schüler, die (nur) an einer staatlichen Schule Englisch gelernt haben, zumeist nicht nahtlos an unserem Englischunterricht teilnehmen. Der ukrainische Englischunterricht umfasst häufig weniger Wochenstunden und ist nicht so kommunikativ ausgerichtet, so dass die Jugendlichen zwar ein gewisses passives Verständnis haben, nicht aber frei Englisch sprechen und schreiben können, wie es der Praxis an unseren Gymnasien entspricht.